これは0~13巻元ネタ集の続きです。

ネタバレは単行本になった範囲のみです。

単行本が発売次第更新していきます。

amedot.hatenablog.com

【目次】

【14巻】

≪宿儺の体の模様と武器≫

呪術廻戦14巻/芥見下々

宿儺の体にあるのは伝統的な入れ墨

ちなみにこの入れ墨は

「シーンによって模様が違う」

amedot.hatenablog.com

宿儺の左手にある武器は金剛杵(独鈷)とよばれる法具であると思われる。

金剛杵は開運厄除、煩悩を払う等の効果があるとされる。

金剛とはダイヤモンドの意味があり

杵は餅等をつくキネの意味がある。

≪八握剣と魔虚羅≫

呪術廻戦14巻/芥見下々

八握剣は十種神宝の1つ。

邪悪を罰することができるとされる。

呪術廻戦14巻/芥見下々

八岐大蛇(ヤマタノオロチ)は古事記によると、頭が八つ、首が八つ、谷を八つ超えるほどの大きさがある想像上の怪物とされている。だが、八岐は沢山頭があるという意味だという説もあり、本当に頭や首が八つであったかは定かではない。また、水害をヤマタノオロチと呼んだ説がある。

≪適応の法陣≫

呪術廻戦14巻/芥見下々

十種神宝の八握剣であると考えられる。

「十種影法術」の元ネタである

「十種神宝」について詳しい解説は⇓

amedot.hatenablog.com

≪虫拳≫

呪術廻戦14巻/芥見下々

虫拳はじゃんけんのこと。

じゃんけんで言うグーチョキパーは

虫拳ではカエルヘビナメクジ。

ヘビはカエルに勝ち

ナメクジはヘビに勝ち

カエルはナメクジに勝つ。

正直ナメクジが勝つ姿は想像できない。

【15巻】

平家物語の一節。

呪術廻戦15巻/芥見下々

変化しない物はなく、栄えたものは必ず衰退する

的なことを言っている。

東堂はこれを引用して、俺たちの絆は永遠だ

と言っている。

【16巻】

≪うずまき≫

呪術廻戦16巻/芥見下々

伊藤潤二先生の「うずまき」が元ネタ。

ちなみに「うずまき」を見ようと思って電子書籍で買うとうずまきに白い線が入ってしまうので注意。試し読みの範囲で見れるので確認したいだけの人は買う必要は無い。

www.amazon.co.jp

≪付喪≫

呪術廻戦16巻/芥見下々

神道ではあらゆるものに様々な神様が宿っているという考えがあり、特に

付喪神は

”長年使い続けたものに宿った神”のことを指す。

「九十九神」とも呼ばれる理由は、古来日本では

「百」は

とても大きいという意味があり、そこから1少ない

「九十九」はそれほどに長い時間使われたと考えることができた。なので

長い時間使い続けたものに宿った神を「九十九神」と称することがあったそうです。

≪直瀑≫

呪術廻戦16巻/芥見下々

「直瀑」とは滝の水の落ち方のこと。

実は滝には「直瀑」を含め6種類存在する。

直瀑:水が崖に沿って

下まで一気に垂直に落下する滝

the 滝のような見た目

段瀑:水が数段に分けて落下する滝

分岐瀑:途中で水が枝分かれする滝

渓流瀑:段差を繰り返すことで

水が泡立って落下する滝

潜流瀑:水が崖の割れた所から

漏れるように流れる滝

滑瀑:水が岩肌を滑るように流れる滝

詳しい画像は各自で調べて見て。

≪彼の国≫

呪術廻戦16巻/芥見下々

元ネタというより解説に近いが

日本が呪力という莫大なエネルギーをゲットすれば日本をかなり利用している

アメリカは

ジャイアンのように出てくるだろう。

石油の価値が下がってしまう(呪力を使って発電とかされると困る)のだから中東諸国も黙っていないよね

ということを九十九は言いたかったのだと思う

≪羂索≫

呪術廻戦16巻/芥見下々

羂索は鳥獣を縛る縄の罠であったり、

仏教では俗人たちを残さず救いあげる仏の広大な慈悲の心や働きを象徴するもののことを表す。

羂索はケモノ(馬鹿)を捕まえる罠

人間を救い次の段階へ押し上げる道具

どちらなのだろうか…

≪堅白≫

呪術廻戦16巻/芥見下々

堅白論というものが中国には存在する。

例えば「白くて硬い石」があるとする。

触ればそれが「硬い石」であるとわかる。

見れば「白い石」であるとわかる。

だが「硬い石」は「白い石」とは限らない。

故に「硬くて白い石」は存在せず

「硬い石」と「白い石」という2つの概念が

1つの石の中にあるという考え方。

要するに石の情報について足し算しない。

石+硬い+白いではなく

石+硬い、石+白いがあるという所謂詭弁

なので堅白同意という言葉は詭弁を弄することの意味で使用されたりする。

乙骨が味方であることと

乙骨が優しいことは

乙骨が優しい味方であるという

証明にはならない。

先生はそう言いたかったのかもしれない

しらんけど

≪うしろのしょうめん≫

呪術廻戦16巻/芥見下々

うしろのしょうめんだぁれ

といえばかごめかごめ。

徳川の

埋蔵金のありかを示しているだとか、実は

ヘブライ語で

日本人とユダヤ人が同じ祖先である証明になっているだとか、大人が行っていた宗教的儀式を子供が真似て遊んだものであるとか、部落の話であるとか、とにかく都市伝説というものに事欠かない歌。正直創作物以外で聞いた記憶がない。

【17巻】

≪道真≫

呪術廻戦17巻/芥見下々

菅原道真のこと。

おそらく乙骨のことを言っているのだろう(乙骨の先祖は菅原道真)

道真についてはこっち↓

amedot.hatenablog.com

≪死滅回游≫

呪術廻戦17巻/芥見下々

実はファインディング・ニモで有名なカクレクマノミも「死滅回遊魚」

「死滅回遊魚」とは初夏に黒潮に乗って日本の太平洋岸に来る熱帯魚の幼魚で房総半島より南に多く季節が遷り水温が下がると死滅することから季節来遊魚とも呼ばれる。

要するに熱いところが好きな魚が夏の間にふらふら動いていたら遠く寒い所に来てしまって、冬になっても帰れなくなり死んでしまう魚を「死滅回遊魚」と呼ぶ。

ちなみに回遊魚の群れにはボスと呼ばれる存在はおらず、皆が心地良い方向に向かって動いているらしい(水温が丁度いいとか外敵が居ないとかエサが多いとか。)つまり死滅回遊魚は皆が目の前の利益を追求し移動した結果、その後の変化に耐えきれず死んでしまう哀れな魚と言える。

じゃあ泳者と呼ばれる人間たちで行われる「死滅回游」はどうなんだろうか…?

≪ドラ≫

呪術廻戦17巻/芥見下々

超簡易的に説明するとマージャンで加点に繋がる要素。

真希は恵は「相伝の術式を継いでいる」「領域を会得している」「悟に目をかけられていた」という加点要素があってぎりぎり、当主になっても皆が納得してついてくると言っている。

≪禪院のネーミング≫

『躯倶留隊』

呪術廻戦17巻/芥見下々

「躯」は体やむくろ(死体とかの意味)を指す。仏像を数えるときに使ったりもするらしい(一「羽」とか一「匹」みたいなもの)

「倶」は倶利伽羅竜王(旅行先のホテルの売店に売っているような竜が刀に巻き付いているやつをイメージしてもらえると良い)やクラブ活動のクラブの漢字表記「倶楽部」で使われたりする。

「留」は滞留だとか、その場にとどまるという意味で使われたりする。

つまり術式すら使えない、禪院家において死体にも等しい者たちが集うグループ的な意味(多分)。

『灯、炳』

呪術廻戦17巻/芥見下々

火へん+丁、丙

甲乙丁丙…と言ったように評価(◎〇△×)みたいに使われることが多いが、「十干十二支」でも使われる。「十干十二支」とは「十二支(子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥)」と「十干(甲乙丙丁戊己庚辛壬癸)」を合わせた考え方(全部で60通りある)。占いなどで使われる。「星座占いの星座を凄く細かく分けた古代中国の占いの道具」と考えて良いと思う。

ちなみに社会の授業で聞きなじみのあるであろう「ひのえうま」は「丙(ひのえ)午(うま)」のこと。(ひのえうま(1966年)に産まれた女性は気性が荒く、ゆえに不幸になるという迷信があったため、皆子供を作るのを避け、出生率が4.9%も下がったという年。翌年には5.6%上がったらしい。十干十二支は60通りであり、60年で一周するため、1966年の60年前である1906年にも出生率は1.6%ほど下がったらしい。もちろん丙午の女性が気性が荒いというのは中国の伝承が変化した物であり、とくに科学的根拠は無い)

十干(10個)を2つずつ5個のグループに分けて、2つのペアのそれぞれを兄(え)弟(と)として、5個のグループをそれぞれ「木(きの)火(ひの)土(つちの)金(かの)水(みずの)」とわけるので、前から3つ目である「丙」は「ヘイ」だけではなく「ひの+え」とも読む。

じゃあ仮に「甲であり午」のときは

どう読むだろうか?

そう、「きのえうま」

≪葦を啣む雁≫

呪術廻戦17巻/芥見下々

雁(カリ)は鳥の一種(カモ科の水鳥)

葦(あし)はイネ科の植物

啣(ふく)むは口にくわえるという意味

雁は渡り鳥なので定期的に海を渡る。当然海は広く、大きい。渡り鳥といえど休憩も必要になる。枯れた葦によって海上で休む準備をしなければいけないだろう。だから葦を口にふくんでいる様子は海を渡るための準備が完璧のように見える。よって「葦を啣む雁」とは「これから起こることに備えて準備をしてきている様子」を指す

ちなみに実際は渡り鳥は飛びながら寝たり、泳いで休んだり、通りがかる船の上で休んだり、それらができない鳥はそもそも陸地を通って目的地に行ったりするらしく、そもそも鳥が海に浮くような大きさの植物を持って飛ぶのはコスパが悪すぎるので多分「河童の川流れ」的な、「雁とかカッパがこういうことするとこう感じるよね~」という妄想の話であって実際には雁は葦を運ばないと思われる。

こと呪術廻戦17巻においては「真依の覚悟」や「真希の覚醒」それらが彼女たちが羽ばたくための「葦」だったのだろう。そして彼女は「一人前」になったのだろう。

amedot.hatenablog.com

≪一卵性双生児とMMツイン≫

呪術廻戦17巻/芥見下々

一言に双生児(双子)といっても色んな種類がある。「一卵性双生児」や「二卵性双生児」もその一つだ。人間は卵子と精子が受精し結び付くことで生まれてくる。受精した1つの卵子が二つに分かれ、双子になるパターンが「一卵性双生児」。2つの卵子が受精し、2人の子供が生まれるパターンが「二卵性双生児」と呼ばれる。

「一卵性双生児」は1つの卵子が2つに分かれているため遺伝子が限りなく近しい。つまりは似ているのだ。顔や声、性格等が。

「MMツイン」というのは双子が既に珍しいがその中でも最も珍しいとされる双子。簡単に説明すると2人の胎児が同じ部屋に入ってしまい、胎児に栄養を運ぶためのへその緒が絡まってしまう可能性が非常に高い状態だ。仮にへその緒が切れると胎児は死んでしまうため、かなり出生リスクが高い双子とされている。

真希と真依はMMツインの一卵性双生児な上にへその緒まで絡まっていた非常に珍しく、非常に危険な双子だったということになる(さらに言うとMakiとMaiでMMになっている)

amedot.hatenablog.com

≪焦眉之赳≫

呪術廻戦17巻/芥見下々

眉(まゆ)が

焦(こ)げるほど

之(の)

赳(たくましいの意味)

…あんま強くなくない?となるかもしれないが、「離れていても眉毛が焦げる程の火」と考えるなら少し強そうではある。

ちなみに「焦眉の急(しょうびのきゅう)」という言葉もある。眉が焦げる程に危険がすぐそばに迫っていると考えられることから「危機がかなり迫っている」という意味で使われる。

そう考えると火(危機)は近くにあるわけで、やっぱり大したことなさそうな雰囲気がある…俺は危険(火)で、すぐそばにいるぞ!ってことだろうか。

≪投射呪法≫

呪術廻戦17巻/芥見下々

アニメをモチーフにしたであろう術式

詳しい解説はこっち↓

amedot.hatenablog.com

≪不知火型≫

呪術廻戦17巻/芥見下々

相撲で横綱が土俵入りするときに行う、2つある型のうちの1つ。

まさに横綱相撲(相手の攻めを真正面から受けてひるまずに戦い倒すやり方。横綱ほどの格が無いとできないためそう呼ばれる)だったわけだ。

ちなみに相撲は「古事記」で国譲りの神話としても描かれているように、神事と呼ばれることがあり(諸説あり)、宗教的な感覚が色濃く表れている。そのため基本的に土俵は女性は儀式(相撲の一連のながれ)中は入ってはいけないことになっている(詳しい理由はデリケートな話なため、割愛するので自分で日本神話や神道の書籍を読むなりして判断して欲しい)

つまり真希は禪院家で術式がないから、女性だからと軽視されされていたが、していた側である直哉の「本物コンプレックス」を刺激しつつ、真正面から横綱相撲で打ち破ったのだ。

皮肉がかなり効いている

(しかし昔から強かった甚爾とは違い、真依が死ぬまでは真希は弱かったので、若干実力で上下関係が決まっている禪院家では妥当性が0ともいえない。が、甚爾への不当な評価などの「歪み」が真希の事例を生んだと考えればやはり皮肉が効いている)

【18巻】

≪正に客寄せ≫

呪術廻戦18巻/芥見下々

客寄せパンダ。

パンダは謎に動物園で人気があるのでそこが語源。ちなみにパンダは雑食なので肉を食べようと思えば食べれるらしいが、年中生えている便利な植物だったので笹ばかり食べ続けている。なお、消化器官は肉食寄りなので笹を食べるのは非常に効率が悪く、故に一日中笹ばっかり食べている。「栄養あんまり吸収できないならその分食べ続ければいいじゃない」の精神を持つ脳筋動物である。

しかし呪術のパンダは笹が嫌いだし、食べたものを呪力に変換することができるらしい。あと、ガチのパンダがベースではなく縫いぐるみだ。

≪きらきら星≫

呪術廻戦18巻/芥見下々

きーらーきーらーひーかーるーでおなじみのあれ。ちなみにこれはオリジナルであるフランス語版のきらきら星の替え歌(英語)の日本語訳であって日本の歌ではない。

元ネタのフランス語版きらきら星は「Ah! Vous dirais-je, Maman(あのね、お母さん)」。その英語版替え歌は「Twinkle, twinkle, little star(きらめく小さなお星様)」という。

呪術廻戦18巻/芥見下々

古のオタクなら一度は聞いたことがあるだろう「サザンクロス」の日本語名が「南十字座」。日本では沖縄の南部で見られるらしい。

α星:アクルックス (Acrux)

β星:ミモザ (Mimosa)

γ星:ガクルックス (Gacrux)

δ星:イマイ(Imai)

ε星:ギナン(Ginan)

(α:アルファ、β:ベータ、γ:ガンマ、δ:デルタ、ε:イプシロン)

の5つで構成されている。

綺羅羅の術式「ラヴランデヴー」はこの5つを地球からの距離で考えて近い順から「γ→ε→β→α→δ」としている。

ちなみにオーストラリア国旗の星は「南十字座」

≪ヤックルの尻≫

呪術廻戦18巻/芥見下々

もののけ姫に出る鹿みたいなやつ。

たかだか数時間で終わる映画で恩師封印レベルに凹むって感受性が凄い。

≪鹿紫雲 一(かしも はじめ)≫

呪術廻戦18巻/芥見下々

読み方は違うが「鹿紫(ろくさい)」という漢詩がある。一応「鹿紫雲」という苗字も山口県に実際にあるらしいが、どちらも関連性は不明である。

≪正義の女神≫

呪術廻戦18巻/芥見下々

正義の女神はギリシャ神話では「テミス」、ローマ神話では「ユースティティア」とされており、これらは同一視されることが多い。

正義の女神は普通、剣と天秤を持ち目隠しをしている(目隠しは無い場合も多い)。

そして彼女がもつ天秤は正邪をはかる「正義」、剣は「力」を象徴していると言われている。要は「正邪をはかれないなら剣はただの暴力で、正邪をはかれたとしても力が無いなら意味は無い」ということ。

目隠しには諸説あるので省略する。日車が言ったこともその一つ。

↓日車の正義とは

amedot.hatenablog.com

≪甘井の頭≫

呪術廻戦18巻/芥見下々

染めているのか帽子なのかは不明だが、帽子だとすると「キッパ」に似ている。

「キッパ」とはユダヤ教の男性が被る帽子。小さな皿状の帽子なのでかぶると言うよりはピンとかで止めると言った方が近い。頭に帽子をかぶることで頭上に神様がいることを強く認識して尊敬の気持ちを高めるのが目的だそう。柄物であったり色が様々なものより黒一色の方が好まれるらしい。ちなみに「嘆きの壁」には男性はキッパを被らないと入ることは出来ない。

久しぶりに会った地元の知り合いがかなりがっつりと宗教に染まっている。地味に緊張が走る状況である。

【19巻】

≪枯れた向日葵、日車寛見≫

弁護士バッジにはひまわりの中に天秤がある。

ひまわりは「自由と正義」

天秤は「公正と平等」を意味すると言われている。

また、ひまわりは別名「日車」である。

amedot.hatenablog.com

ひまわりは常に太陽の方を向く。

しかしそれはひまわり”が”太陽を必要とするから。

だから必要なくなれば向くことは無い。

故に光を求めぬ虎杖は向日葵ではなく

太陽のように、眩く光るのだ。

呪術廻戦19巻/芥見下々

眼をそむけたくなるほどに。

≪不退転≫

呪術廻戦19巻/芥見下々

『不退転』は信念を持ち、何にも屈しないこと。

そして語源は仏教であり、仏教における『不退転』とは屈しない末にたどり着く「幸福」を指す。

つまり仏教は「至る場所」。

現代では「至る過程」を指していることになる。

彼が譲れない「信念」とはなんだろうか。

≪誅伏賜死≫

呪術廻戦19巻/芥見下々

『賜(う)』とは目上の存在に何かを与えること

つまり

『誅伏賜死』とは罪を責め、

服従させ、死を与えるということ。

≪鈞≫

呪術廻戦19巻/芥見下々

『鈞』とは中国古代の質量の単位。

非常に重いことを表す際に「千鈞」のような語を用いたりもするらしい。

ちなみに、日本では使用しない単位。

つまり「中国の術師」か「在日の術師」だと推測が可能だ。

≪黄櫨≫

呪術廻戦19巻/芥見下々

『黄櫨(ハゼ)』とはウルシ科ウルシ属。

ようは漆なので肌に当たるとかぶれる人もいる。

黄櫨は東南アジアから東アジアで自生する。日本には江戸時代頃に

琉球王国から持ち込まれたそうなので、

「黄櫨 折」が彼の名前なら

「江戸時代以降」か「東南アジア関係」の術師であると推測ができる。

≪彌虚葛籠≫

呪術廻戦19巻/芥見下々

『彌』は「より一層、いよいよ」

『葛籠』はつる状のもので編み込まれた容器を指す。

よって『彌虚葛籠』は「より一層虚、つまり空っぽな器」であるといえる。

【20巻】

呪術廻戦20巻/芥見下々

日本初とされている、

弥生時代後期に起きた8年間に及ぶ王の座をめぐる大乱(戦争)。これの

終結後、

卑弥呼が

倭国(今の本州にいた巨大勢力)の王として即位したと、中国のいくつかの歴

史書に記されている。

ドルゥブがこの大乱を制圧したということは、彼は

卑弥呼率いる

邪馬台国の兵なのだろう。

ちなみに、

受肉の際に

「器の性別や見た目になる(宿儺パターン)」か、

「呪物の性別や見た目になる(九相図パターン)」かは、いくつかのケースがあるため判断できない。なので、

『卑弥呼は女性だから、ドルゥブ=卑弥呼 では無い』と断言することはできず、ドルゥブが

卑弥呼”かも”しれない。

≪藤氏≫

呪術廻戦20巻/芥見下々

「この世をば わが世とぞ思ふ 望月の 虧(かけ)たることも なしと思へば」という短歌で有名な

藤原氏の一族。

「藤氏(とうし)」である。

ちなみに、

「この世をば(以下略)」は、一般的に

「この世界は、私の世界のようだ。まるで、満月(望月)が欠けることはないように、全て」のような意味で、

藤原氏が当時

(平安時代中期)、かなり大きな権力を持っていたことが端的に表れている。

呪術廻戦20巻/芥見下々

ちなみに、烏鷺は乙骨の圧倒的強さと、それに裏付けられたある種の傲慢さに対して藤原っぽさを感じただけで、現状乙骨=藤原家の末裔と考える根拠は限りなく薄い。

≪烏鷺≫

呪術廻戦20巻/芥見下々

「烏鷺(うろ)」は、実在する熟語。

烏=カラス(黒色の鳥)

鷺=サギ(白色の鳥)

ということで、そのまま

「白と黒」や

「カラスとサギ」の意味として使うこともあるが、カラスを

”黒い石”、サギを

”白い石”と見立てて

「囲碁」を表すこともある。

昔の人物は苗字が無いことは別に珍しくもなく、それにとどまらず、一説では

平安時代あたりまでは見た目が極めて多様で、原人のような見た目の人すらもいた可能性があるらしい。そう考えると

史実の「両面宿儺討伐」という話ができた理由も分からなくはない。

ちなみに

「天元」も

囲碁の用語として

「中心点」を表すことがある。

烏鷺の名を”千年前”の権力者、藤原家がつけた意味。

はたして…

≪黒沐死、瞎、土虫、蠕≫

呪術廻戦20巻/芥見下々

「沐」は”沐浴”などに使われる漢字。

「洗う」とか「うるおう」ことを指す。

呪術廻戦20巻/芥見下々

「瞎」は片目が見えないこと、暗いことを指す。

「蠕」は”ワーム”のような、うねうね動く虫のこと。

「土中」と組み合わせて、土の中に住むワーム。

つまり”ミミズ”だと考えられる。

ちなみにミミズの語源はメミエズ(目見えず)説がある。

黒沐死の名前に潤いを指す「沐」が含まれている点を見るに、彼?はゴキブリ単体というよりかは、ぬめぬめじとじとした気色の悪い虫全般に対する負の念も込められているのかもしれない。

≪黄泉返り≫

呪術廻戦20巻/芥見下々

「黄泉(よみ)」とは日本神話や聖書での死者の世界。

”黄泉”から”返る”

つまり死者が復活すること。

≪グラニテブラスト≫

呪術廻戦20巻/芥見下々

「グラニテ」はフランス語で「ザラザラした」という意味を指す。フランス料理のシャーベットを指す場合もある。

「ブラスト」は爆風や爆破を指す。

デザートを欲した石流らしい技名だ。

ちなみに、過去術師(400年前)である石流がフランス語由来の技名をつけられるのは、

受肉者は器の記憶を読み取ることができるからである。

≪宇守羅彈≫

呪術廻戦20巻/芥見下々

「宇」は”天”や”屋根”を指す。

「守」は文字通り守ること。

「羅」は”網”や”薄い布”

「彈」は”弾丸”や”弾む”こと。

「天(=空)の形を守り(破壊せず)、まるで薄い布のように歪み、弾ませる」技。

と、捉えることができるが、

「宇治(京都の都市。全盛の藤原氏は京都の人間)を守る、薄い弾丸」とも捉えられてしまうのだが、それは烏鷺の過去的に良いのだろうか…?

ちなみに、読み方である「うすらび」

”薄ら日”や”薄氷”も同じ「うすらび」と読む。

「薄氷(うすらび)」は文字通りの意味。

「薄氷を踏む(この場合は、”はくひょう”をふむ)」は、危機的状況にあることを指す。

「薄ら日(うすらび/うすらひ)」は、”弱い日の光”や、”かすかな希望”のことを意味する。

【21巻】

呪術廻戦21巻/芥見下々

昔ジャンプで連載していた作品だ。

≪ペン先≫

呪術廻戦21巻/芥見下々

アナログ作画の漫画家が使っているペン。

通常のボールペンとは違い、いちいち習字のようにインクをつけて描く。似たようなシステムのペンに

「丸ペン」というものもある。

差は描ける線の太さやタッチらしい。

なんとなく、

Gペンや万年筆というものには惹かれるものである。

呪術廻戦21巻/芥見下々

卓球はピンポン。ボクシングははじめの一歩。

最近はブルーロックも好き。

≪手からポケットを抜いた≫

呪術廻戦21巻/芥見下々

バキの「中国大擂台賽(ちゅうごくだいらいたいさい)編」にて、龍書文が放った高速の手刀に対してビスケット・オリバが放ったセリフ。

「バキ道」

という区分があり、これに加え数多の外伝作品が存在し、累計は100巻を軽く超える。が、すぐに読める漫画として有名。

面白くないというわけではない。

しかしすぐに読めて、なんかかっけぇのだ。

≪心という器はひとたびひびが入れば二度とは≫

呪術廻戦21巻/芥見下々

つまり、それほどに面白いということだ。

あと、ネットで有名な

「もう少しこう何というか 手心というか…」も

シグルイ。

シグルイはとある二人の剣士が、因縁によって片方は腕を、片方は目を失い、それでなお輝き、戦うという漫画で、

(きりがないので以下略)

≪ボディががら空きだぜ≫

呪術廻戦21巻/芥見下々

キングオブファイターズ(KOF)という格ゲーシリーズの主人公、

草薙京のセリフが起源と色々なところで言われているが、実際に京が言っているのは

「ボディがお留守だぜ」である。

ちなみに

草薙京は1994年に初代が発売された時からずっと高校生。

サザエさんシステムが採用された悲しい男。と思いきや、20歳までは普通に高校生として歳を重ねている。

女性であれば合法JK。

≪何の話と聞かれたら答えてやるのが世の情けだぜジャリボーイ≫

呪術廻戦21巻/芥見下々

元ネタは

ムサシ「なんだかんだと聞かれたら」

コジロウ「答えてあげるが世の情け」

ムサシ「世界の破壊を防ぐため」

コジロウ「世界の平和を守るため」

ムサシ「愛と真実の悪を貫く」

コジロウ「ラブリーチャーミーな敵役」

パンダの”中”に3人いることとかけてるんだろうか…?

ちなみに

「ジャリボーイ」は

ロケット団がサトシ(主人公)に付けたあだ名。

≪陸奥 伊達藩≫

呪術廻戦21巻/芥見下々

「陸奥」は現在の福島、宮城、岩手、青森、秋田のあたり。もちろん仙台なども含む。

「みちのく」以外にも「むつ」と読む場合がある。

「伊達藩」は独眼竜、

伊達政宗で有名な家が治めた藩で、

「仙台藩」と呼ばれることもある。

「藩」は簡単に言うと、

大量の領地を保有する領主が支配した地域。

伊達政宗と言えば

眼帯(隻眼)。しかし

天然痘によって片目を失明していたのは事実だが、

肖像画には描かれていないため、実際にはつけていなかったと考えられている。

ちなみに、

銀魂で声優ネタとして出てくる

「レッツパーリー!!」みたいなあれの元ネタは

戦国BASARA。

≪如意(にょい)≫

呪術廻戦21巻/芥見下々

「如意」は物事が思い通りになること。

あるいは僧侶が説法の際に持つ孫の手状の棒。

中国の伝奇小説

「西遊記」の如意棒は正式名称

「如意金箍棒(にょいきんこぼう)」。持ち主の意のままに伸縮し、重さは8トンらしい。

鹿紫雲の如意は一般的に有名な如意棒に近い。

「雲にのって空を飛ぶ」

「体毛による分身(ほかの形に変えることも可能)」

「封印、拘束解除」

「変化の術」

「金縛り」

「水中呼吸」

「燃えなくなる」

「バリア」

等の能力が使えるらしい。

≪電気と言えばこれだろ≫

呪術廻戦21巻/芥見下々

異論は認める。

呪術廻戦21巻/芥見下々

正妻ではない女性から生まれた子。

俗にいう妾の子。

家主(男性)の浮気相手の子供のこと。

【22巻】

≪ラム圧≫

呪術廻戦22巻/芥見下々

動くことで受ける逆風による圧力。

空気抵抗のことをラム圧と呼ぶのではなく、動くことで発生した空気抵抗によって空気を”圧縮する力”のことを「ラム圧」と呼ぶ。

当然速度が速ければ速い程圧力は高まる。

要するに、

①直哉は投射呪法によって音速まで加速

②空気抵抗と呪力で、頭部後ろから取り込んだ空気を圧縮

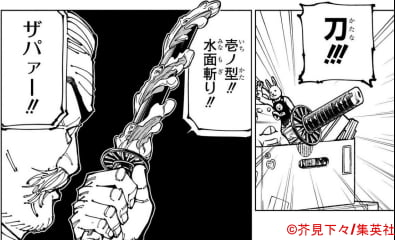

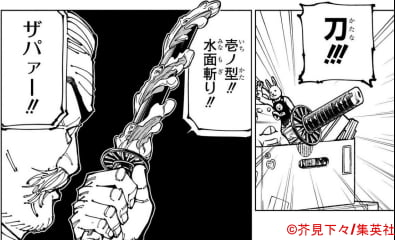

≪壱ノ型 水面斬り≫

呪術廻戦22巻/芥見下々

鬼滅の刃主人公の炭治郎が使う技をモチーフにしたおもちゃ。実在する(DX日輪刀)。

呪術廻戦22巻/芥見下々

ポケットモンスターに出てくる、

メタモンという便利キャラの素質が最高値であることを指す。当然出てくる確率は非常に低い。しかし最低でも6Vの一個下の5Vを二体獲得しなければ、本当の

ポケモンは始まらないと言っても過言ではない。

≪土俵問題≫

呪術廻戦22巻/芥見下々

相撲は神事であり、古来日本では”血”を”穢れ”であると考える風習があり、女性は血をよく出すため、穢れとして考えられることがあり、古き風習を残す、相撲の土俵に上がってはいけないと考えている人がいるという問題。なぜ女性が血をよく出すかについてはお父さんお母さんに聞くと分かるよ。

≪妖(あやかし)≫

呪術廻戦22巻/芥見下々

日本で伝承される話において、理解できないような出来事。あるいはそれを起こす存在そのもの。

魔物、物の怪、妖怪なども含む。

当然呪術廻戦では呪霊も含むだろう。

≪時胞月宮殿≫

呪術廻戦22巻/芥見下々

時は直哉の術式的に「時間」

胞、月宮は領域の見た目的に「子宮」

殿は「神殿」か「殿様(男の偉い家長)」だろう。

…キッショ!!

≪仇名≫

呪術廻戦22巻/芥見下々

「あだな」と一言に言っても

「綽名」

「渾名」

「仇名」

「徒名」

と様々(全て読みはあだな)。

「綽名/渾名」は一般的に言う「あだな」。

その人の要旨、性格などから他人がつける名前。

いわばニックネーム。

「仇名/徒名」は浮気など、男女関係の不純な噂。

「ノリトシ」は不倫相手の子の名なのでぴったりだ

【呪術廻戦オリジナル用語の解説】